Architektur und Bauplastik der Peterskirche Aflenz, Teil I

Petrusschlüssel und Abtstab als Wappensymbole erzählen von bestimmenden Mächten im ältesten urkundlich erwähnten Ort des gesamten Aflenzer Beckens. Seit nunmehr beinahe 1000 Jahren besteht im Ortszentrum eine Kirche, die dem Apostelfürsten und ersten Bischof von Rom geweiht ist.

Ein erster sakraler Vorläuferbau aus Holz an der Stelle der heutigen Kirche wird bereits vor der Mitte des 11. JH vermutet und mit der Pfarrerhebung im Jahre 1066 erstmals genannt. Mit dem Ankommen der Sankt Lambrechter Benediktiner in Aflenz im beginnenden 12. JH kommt es zum Bau einer romanischen Steinkirche. Der heutige gotische, dritte Kirchenbau - mit der gesamten, nachfolgend beschriebenen Bauplastik - hat seine Ursprünge in der zweiten Hälfte des 15. JH und steht im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Aufschwung durch eisenverarbeitende Werke in unserer Region. Die aufstrebende Gewerkenfamilie Pögl initiiert den Bau der Petruskirche zum Zwecke ihrer Grablege. Der Gruftstein des bedeutenden Hammerherren Peter Pögl befand sich ursprünglich am Boden des Ostchorbereiches und ist heute an der Langhaussüdwand angebracht.

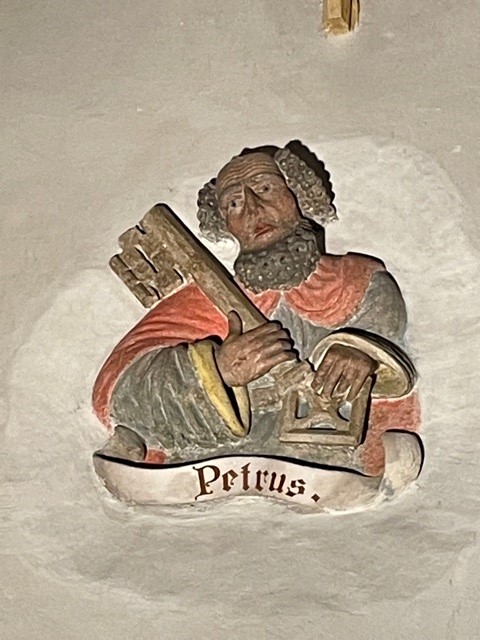

Das westseitige Petrusportal zeigt den Kirchenpatron mit Schlüsseln und Buch - er ist nicht nur Beschützer der Kirche, sondern auch die wichtigste historische Figur des Ortes.

Das westseitige Petrusportal zeigt den Kirchenpatron mit Schlüsseln und Buch - er ist nicht nur Beschützer der Kirche, sondern auch die wichtigste historische Figur des Ortes.

Bei genauerer Betrachtung kann man an der Kielbogenportalrahmung noch Steinmetzzeichen der Admonter Bauhütte erkennen. Das verstäbte Südportal ist eher wie ein Fenster mit Maßwerk gestaltet und hat mit drei Kreissegmenten in einer Rechteckrahmung symbolische Strahlkraft für Vergänglichkeit und Ewigkeit. Die markante Kopfskulptur im Portalsturz mit Bauplan und Zirkel in den Händen erinnert an den Baumeister der Kirchenrenovierung um 1900.

Im Inneren besticht das mittelalterlich erhaltene Erscheinungsbild. Größe und Ausgestaltung des Kirchenraumes erklären die Bedeutung des Ortes als geistliches, soziales, wirtschaftliches und politisches Zentrum der Region. Das Gewölbe des einschiffigen, 15 Meter breiten Langhauses ist mit Netzrippen unterlegt und wird von den massigen Strebepfeilern mit Durchgängen an den Nord- und Langhauswänden getragen. Einzigartig in der Steiermark sind die frei aufsteigenden Strebebögen unter deren Ansätzen zwölf Steinbüsten als Halbreliefs auf den Epheserbrief (Eph 2,20) verweisen, wonach der neue Tempel, in dem alle Gottes Hausgenossen sein werden, auf dem Fundament der Apostel erbaut sein wird. Die gedrehten Säulen am Triumpfbogen und an der westlichen Orgelempore sprechen für eine künstlerische Verbundenheit mit der Stiftskirche Göß.

Bemerkenswert und symbolisch bedeutend sind die figuralen Gewölbeschlusssteine: Von Ost nach West zeigen sie das Schweißtuch der Veronika, einen Pelikan, der sich die Brust aufreist um seine toten Jungen zu erwecken, einen Stein mit vier Köpfen und ein Lebensrad, gebildet von vier Menschenkindern. Die skurrilen Fratzenköpfe an den beiden Säulen unter der schlingrippenunterlegten Westempore lassen viel Spielraum für Phantasie: Die sieben Hauptsünden „Neid, Geiz, Stolz, Zorn, Unkeuschheit, Unmäßigkeit und Trägheit wurden damit assoziiert. Die heutige Theologie kennt für menschliche Fehlleistungen den gemäßigten Begriff Wurzelsünden.

Bemerkenswert und symbolisch bedeutend sind die figuralen Gewölbeschlusssteine: Von Ost nach West zeigen sie das Schweißtuch der Veronika, einen Pelikan, der sich die Brust aufreist um seine toten Jungen zu erwecken, einen Stein mit vier Köpfen und ein Lebensrad, gebildet von vier Menschenkindern. Die skurrilen Fratzenköpfe an den beiden Säulen unter der schlingrippenunterlegten Westempore lassen viel Spielraum für Phantasie: Die sieben Hauptsünden „Neid, Geiz, Stolz, Zorn, Unkeuschheit, Unmäßigkeit und Trägheit wurden damit assoziiert. Die heutige Theologie kennt für menschliche Fehlleistungen den gemäßigten Begriff Wurzelsünden.

Das Abweichen des zweijochigen kreuzrippengewölbten Presbyteriums aus der Achse nach Süden lässt diverse Vermutungen zu, gibt jedoch keine endgültigen Antworten und zeigt, dass gewisse Geheimnise ungelüftet bleiben dürfen.

Text und Fotos von Maria Zifko, zifko.guide